Novo jogo do mamaco acerta no ritmo do meio mas tropeça perto do final.

A nova aposta da Nintendo para o Switch 2 entrega uma aventura em que o cenário se desfaz sob seus pés, literalmente. No game, você cava, escava, destrói, despedaça, arranca e até surfa. E no meio desse caos proposital, o mamaco mais carismático dos games ganha, talvez pela primeira vez desde Donkey Kong Country, um jogo que realmente faz jus ao nome do personagem.

Mas nem todas as bananas são flores…

Donkey Kong Bananza é um jogo que quer muito. E que muitas vezes consegue. Ele não tenta apenas revisitar fórmulas antigas ou dar um verniz HD e 3D em um uma série antiga. Ele quebra a estrutura do que a franquia apresentou até agora. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não tem mundo aberto do Mario Odyssey. O game é uma jornada vertical, subterrânea, de cima para baixo, nas chamadas camadas. Você começa na superfície do planeta e vai descendo por 17 camadas, cada um com seu bioma, seus desafios e suas mecânicas específicas. É como se estivesse escavando não só um planeta, mas também os restos do passado do personagem, ou do jogador.

Veja bem, eu cresci com Donkey Kong. Joguei o Country original no Super Nintendo com meu irmão mais velho. E décadas depois, já como pai, redescobri a franquia com minha filha. Jogamos juntos o Tropical Freeze, os clássicos, rimos da bundinha do Rambi e dos barris voadores. Quando o Bananza foi anunciado, eu já queria jogar imediatamente. Jogar esse game com a dublagem em português foi como se o ciclo fosse completo, faz sentido?

Começo lento, meio viciante, fim cansado

O game começa hesitante. As primeiras camadas são, pra ser direto, fracas. O jogo segura demais as mecânicas. Você ainda não tem acesso às transformações, não destrói com facilidade, não entende direito a lógica de progressão. Tudo parece bonito e sonoro, mas também superficial. A exploração é limitada, os puzzles são triviais, o ritmo é lento e o jogo é muito fácil. Quem jogar só uma ou duas horas e parar, vai sair com a impressão errada de que o jogo é apenas “legalzinho”.

Mas Donkey Kong Bananza é daqueles jogos que mudam de figura conforme você cava. E a metáfora aqui não é gratuita. Ao desbloquear as primeiras Bananas Douradas que funcionam como combustível do progresso, você começa a perceber que o jogo não é sobre andar e sair quebrando tudo. É sobre procurar. É sobre improvisar. Você não só quebra paredes. Você molda o terreno. Usa pedaços do cenário como ponte, prancha, catapulta, escudo. A destruição do game não é apenas cosmética, ela é mecânica.

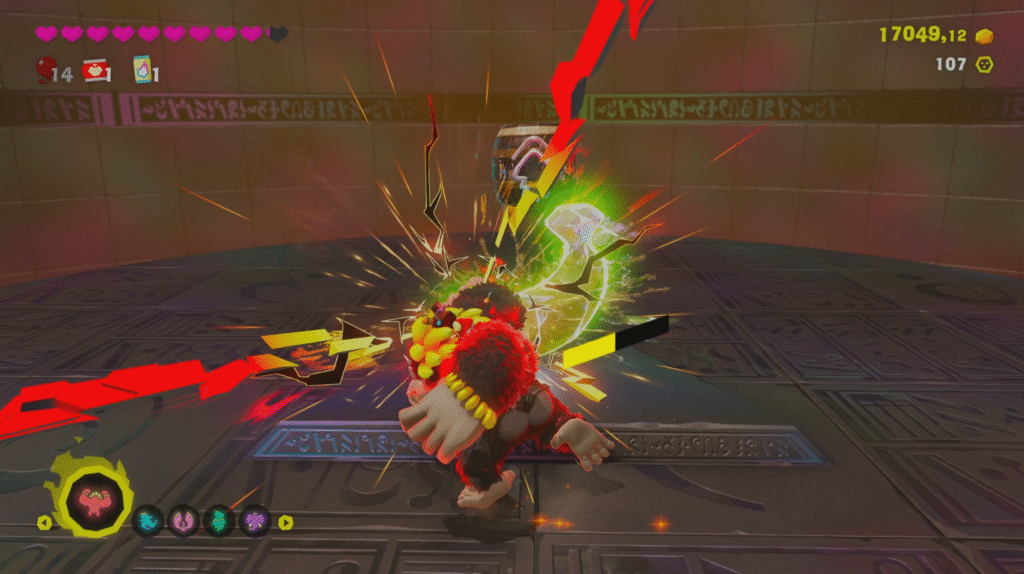

Dessa vez o DK não está sozinho, e nem limitado à forma tradicional com o Diddy Kong. Uma das mecânicas mais legais do game é o sistema de transformações animalescas, as chamadas Bananzas. Donkey Kong pode assumir cinco formas: gorila, zebra, avestruz, elefante e serpente. Cada uma com sua função. A zebra corre mais rápido. O avestruz plana e solta bombas-ovo. O elefante é o mais forte quando upado, suga pedaços do ambiente e cospe como projéteis. A serpente dá saltos verticais absurdos e diminui a velocidade do tempo. E o gorila… bem, o gorila quebra tudo. A graça está em alternar entre essas formas de forma estratégica, e o jogo te dá liberdade para isso conforme você coleta mais Bananas e investe na árvore de habilidades.

E é aqui que o game me fisgou. Quando as transformações entram em cena e a exploração vertical vira uma brincadeira destrutiva e criativa, o jogo acerta um ritmo que te prende. Você não está mais descendo camadas porque “tem que descer”. Você quer descer. Quer ver o que vem depois. Quer descobrir onde está a próxima banana escondida, qual mecânica vai aparecer, que tipo de cenário, etc. Comecei a jogar com curiosidade. Terminei algumas noites cavando até tarde porque queria só mais uma banana pra fazer o avestruz voar mais tempo.

É nesse meio que Bananza brilha.

A destruição que constrói, até parar de funcionar

As camadas têm personalidade e eu diria que são personagens do game. Por exemplo, uma é cheia de lava, com plataformas que derretem se você não for rápido. Outra é um deserto de areia que engole tudo. Tem bioma gelado, fábrica abandonada, ruína alienígena, parque de diversões. A cada descida, a ambientação muda, e com ela, a forma como você interage com o ambiente. E como quase tudo pode ser quebrado, nenhuma fase é exatamente igual para dois jogadores. Você pode resolver um puzzle arrancando uma viga, enquanto outro jogador usaria a forma de elefante para fazer um túnel, aliás, eu usava o elefante para quase tudo. Essa liberdade é o que torna o jogo tão especial. Durante a maior parte da campanha, o jogo te convida a pensar com as mãos. A solução está sempre no cenário. Você só precisa destruí-lo direito.

Mas depois de horas cavando e conquistando, conforme você vai chegando na penúltima camada o jogo falha. E falha Feio.

É uma camada que, em teoria, devia ser o ápice. Você chega nela com tudo: todas as bananzas, todas as formas, todos os upgrades. A expectativa natural é de que agora o jogo vai te soltar no mundo e dizer: “vai lá meu jovem mamaco, mostra do que você é capaz”. Mas não. A camada ignora tudo. Ao invés de usar suas transformações, a mecânica consiste em… jogar areia no ácido. Sim. Literalmente. Você joga areia em ácido para liberar caminhos. Nenhuma das suas habilidades serve ali. Nada do que você construiu importa. É como se o jogo tivesse esquecido o que ele mesmo estava tentando dizer.

É frustrante. Destoa completamente do resto. E mina o seu ânimo para a camada final, que vem logo em seguida. Cheguei nela exausto, não pela dificuldade, mas por desânimo. A última camada tenta ser emocional, tenta fechar narrativas, tenta subir o tom. Mas falha. Fica maçante. O ritmo é arrastado, o design é preguiçoso, os desafios não empolgam. O jogo que passou horas te dizendo que a destruição era o caminho, termina te colocando em passagens estreitas com inimigos respawnando e mecânicas burocráticas. É um fim morno.

Mas calma, eu gostei do final porque o final tem um final, e ele vale a pena

A reviravolta vem depois dos créditos. De forma discreta, o jogo abre uma missão extra, um epílogo que é quase um mini mundo aberto. E ali, sim, ele te mostra o que poderia ter sido. Você pode usar todas as formas e todas as habilidades com liberdade total. Os puzzles são inteligentes, o ritmo volta a ser fluido e a exploração é recompensadora. É um momento que me lembrou Split Fiction, não pela temática, mas pela velocidade e posição da câmera. Um espaço onde o jogador se vira com as ferramentas que acumulou, onde o jogo sai do caminho e deixa você brilhar. É ali que Donkey Kong Bananza, finalmente, fecha o ciclo de forma genial e cheio de referências.

É irônico. O melhor momento do jogo vem depois do final.

Dublagem

Antes de finalizar o meu review, seria injusto falar do game sem mencionar a localização. Pela primeira vez, um jogo desse porte da Nintendo chega totalmente dublado e legendado em português do Brasil. É algo que deveria ter acontecido muito antes. Foram décadas de descaso. Décadas de jogos lançados em francês, alemão, italiano, mas não em português. A dublagem é boa. Natural, divertida e sem exageros.

O meu veredito

Donkey Kong Bananza é definitivamente um bom jogo, um jogo que os donos do Nintendo Switch 2 tem que jogar. Durante boa parte da jornada, ele oferece uma experiência única. Mistura exploração criativa, narrativa leve, física maneira e um mundo que responde aos seus impulsos destrutivos. Ele tem coração. Tem memória. Tem alma. E mesmo quase tropeçando no próprio pé no fim, ele vai ter um lugar no meu coração.

Donkey Kong Bananza não é perfeito. Mas é honesto. É divertido. E, com todos os seus problemas, é um dos jogos mais únicos que a Nintendo lançou nos últimos anos.

Nota: 🔥🔥🔥🔥🔥